Sensorium Dei

El concepto de espacio

en la obra de Newton

Por Roger Corcho Orrit

roger.corcho@wanadoo.es

Newton presupone la existencia del espacio,

una sustancia infinita , inmóvil e inmaterial, donde "flotan"

los objetos materiales. Pretende demostrar su existencia basándose en experimentos

científicos, pero en este artículo se argumenta que la física

clásica no es el tribunal adecuado para dirimir esta cuestión. En

la visión del mundo propuesta por Newton el espacio cumple, además,

una función central debido a que era el medio por el que Dios puede actuar

y ser "consciente" del universo; es decir, se sirve del espacio para

aclarar la omnipotencia divina, aunque su concepción se ve envuelta en

graves problemas teológicos y filosóficos.

Si las teorías

científicas aparecieran desvinculadas de la tradición, la historia

de la ciencia no tendría otro interés que el puro placer por recopilar

y desempolvar información olvidada. Pero la actividad científica

es fruto de un diálogo con ese pasado, por lo que dirigirnos a él

puede aportar una nueva luz sobre la comprensión de la realidad alcanzada

hasta ahora. En el caso concreto del concepto de espacio, es sabido que Albert

Einstein (1879-1955) recibió la influencia del físico Ernst Mach

(1838-1916) que, a finales del s. XIX, había cuestionado la validez de

los argumentos y de los experimentos mentales aportados por Newton para defender

su noción del espacio absoluto. En este sentido, Newton está vinculado

con Einstein, por lo que estudiarlo permitirá, entre otras cosas, entender

mejor la revolución relativista.

Por otro lado, en los textos pasados

fácilmente encontraremos afirmaciones insospechadas e incomprensibles a

nuestros ojos, que necesitan de una adecuada contextualización. Nuestra

forma de ver el mundo difiere totalmente de la que había en el s. XVIII

debido a que aun no había aparecido el concepto de energía y no

tenían los medios para que procesos como la fermentación pudieran

ser comprendidos. Según el mecanicismo (principio explicativo preponderante

en la época) la materia es esencialmente pasiva y solo puede transmitir

el movimiento mediante choques entre las partículas. Este esquema tan rígido

no dejaba sitio para que pudiera explicarse ni el magnetismo ni de la gravedad.

¿Cómo podemos explicar la espontaneidad que a menudo manifiesta

la materia inerte, cómo explicar los cambios y las transformaciones, cómo

dar razón de la acción a distancia?

Numerosos científicos

de la época consideraban que en la divinidad se hallaba la causa de estos

movimientos inexplicables. Para Newton, el diseño del universo era una

prueba palpable y manifiesta de su existencia y, para garantizar que Dios existe

sin estar desligado del mundo, concibió que el espacio era el sensorio

divino. Aunque en primer lugar vamos a explicar cómo defiende Newton desde

la física la noción de espacio absoluto.

1. El espacio

absoluto

| Figura

1

Isaac Newton (1642-1727) mantuvo una larga disputa con Wilhelm Leibniz debido

al descubrimiento del cálculo infinitesimal, pero no fue este el único

frente que les enemistó. En relación con el espacio mantuvieron

posiciones diametralmente opuestas, tal y como se puso de manifiesto en el intercambio

postal entre Leibniz y Clarke.

(imagen tomada de http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html)

|

Newton (fig. 1) afirma que el espacio existe, pero

esta posición no está exenta de problemas. Si el universo es la

suma de espacio y materia, por definición el espacio no podrá ser

algo material. Nos vemos obligados o bien a afirmar que existe una sustancia etérea

y no material, donde se hallan las cosas (lo cual, como veremos, puede resultar

problemático); o bien identificaremos el espacio con la nada, con el vacío.

Pero si el espacio no es nada, carecerá de toda característica (incluso

de la tridimensionalidad, por ejemplo). Aunque no vamos a profundizar en estas

paradojas, las trampas que envuelven a este concepto explicarían, a su

vez, la disparidad de opiniones que se han producido a lo largo de la historia.

¿Qué entendía Newton por espacio absoluto? Una sustancia

inmóvil, infinita y homogénea, dotada de una estructura euclidiana

tridimensional tal y como exigen sus axiomas del movimiento. La homogeneidad significa

que no hay distinción alguna entre las diferentes partes o regiones del

espacio -que Newton denomina lugares-, por lo que cada objeto ocupará una

posición perfectamente determinada. Respecto al lugar, podremos afirmar

que un objeto se encuentra o bien en reposo absoluto, o que se mueve de forma

uniforme o acelerada. Por otro lado, un objeto describiría una trayectoria

claramente determinada y unívoca.

Lo que acabamos de afirmar no entra

en conflicto con las ideas comunes que tenemos sobre el espacio. Pero como afirma

el propio Newton, este espacio no puede ni verse ni distinguirse con "los

propios sentidos". ¿Cómo probará Newton su existencia,

cómo logrará convencernos? Y más si tenemos en cuenta el

escollo que trataremos a continuación.

1.1 El principio de inercia

El principio de inercia afirma que "un cuerpo suficientemente alejado de

otros cuerpos persiste en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo

uniforme." Una de las conclusiones que Galileo extrajo de este principio

es que resulta imposible distinguir entre el reposo y el movimiento rectilíneo

uniforme: ambos son estados relativos e intercambiables, dependiendo del sistema

de referencia escogido. Galileo recurre a una situación cotidiana para

hacernos comprender que la distinción entre ambos estados no solo es difícil,

sino que a la práctica resulta imposible:

"Encerrémonos

con algún amigo en el camarote principal bajo cubierta de un barco grande

y metamos con nosotros algunas moscas, mariposas y otros pequeños animales

voladores. Pongamos también una vasija grande de agua con algún

pez en su interior [...]. Cuando el barco esté detenido, obsérvese

cuidadosamente cómo estos pequeños animales vuelan con la misma

velocidad en todas las direcciones del camarote; cómo los peces nadan indistintamente

en cualquier dirección [...] Una vez observadas cuidadosamente todas estas

cosas, aunque no exista ninguna duda de que cuando el barco está quieto

todo debe ocurrir de ese modo, hacer que la nave se mueva con una velocidad cualquiera;

siempre que el movimiento sea uniforme y no oscile aquí o allá,

no percibiréis la más mínima variación en todos los

efectos mencionados, ni podréis descubrir a partir de ellos si el barco

se mueve o está quieto." (Galileo)

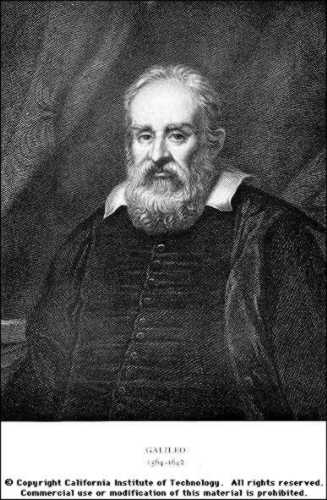

| Galileo.

Retrato de Sustermans |

A partir de una situación fácilmente

reproducible, Galileo nos enseña que no hay ningún experimento ni

ningún efecto que nos permita deducir si estamos moviéndonos o en

reposo. De aquí se derivan algunas consecuencias sumamente desagradables

para el intelecto, como por ejemplo, ¿existe realmente el movimiento? La

relatividad galileana hace del movimiento y del reposo dos estados equivalentes,

por lo que el propio movimiento deja de ser algo absoluto y sustantivo, convirtiéndose

en relativo y, en cierto modo, aparente y falso. El movimiento depende del sistema

de referencia, es decir de objetos que rodean al propio cuerpo y en ningún

caso podremos saber si es real o no.

Si aceptamos además que la trayectoria

de un cuerpo depende del sistema de referencias escogido , esto significará

que un mismo objeto podrá describirse con infinitas trayectorias (tantas

como observadores y como sistemas inerciales posibles), por lo que la noción

de trayectoria dependerá también del observador, careciendo de objetividad.

La situación no podía resultar más desoladora porque por

el camino hemos dejado de entender qué significa moverse y nos hemos quedado

en ascuas con algo aparentemente tan evidente como es la trayectoria de un cuerpo.

En todo caso, todas estas cuestiones apuntan a considerar que el espacio es relativo

y que no existe un sistema de referencias absoluto. ¿Por qué Newton,

que situó como primer axioma del movimiento el principio de inercia, se

empeñó en afirmar la existencia de un espacio absoluto? Para entenderlo

hay que tener en cuenta que la opción relativista no está tampoco

exenta de problemas. Ernest Nagel habla de "la desconcertante asimetría

entre velocidad absoluta y aceleración absoluta", asimetría

que fue aprovechada por Newton para defender su punto de vista.

1.2

La "desconcertante asimetría"

Si Galileo pudiera subir

con todos sus animales voladores y vasijas de agua en una lancha motora y esta

acelerara durante un periodo de tiempo suficientemente largo, comprobaríamos

que todos los cuerpos son impelidos hacia el fondo del barco. Habría, pues,

una diferencia entre estar acelerados o no, diferencia que se revelaría

en cualquiera de los experimentos que propone Galileo. Un observador externo atribuiría

esa fuerza al propio movimiento de la lancha, pero en el experimento de Galileo

no tenemos ninguna relación con el exterior. ¿A quien podemos atribuir

esa fuerza que lanza a los objetos hacia atrás? ¿Quién es

el causante? De nuevo, no existe solución, por lo que los físicos

se han visto obligados a inventarse unas fuerzas que han calificado como ficticias

(la fuerza centrífuga, por ejemplo, es una de ellas). Introduciendo fuerzas

irreales lo único que se pone en evidencia es que no pueden aplicarse las

leyes de Newton. Es como si tratáramos de realizar un experimento de suma

precisión en medio de un terremoto: con seguridad el experimento no funcionará.

Algo parecido ocurre cuando usamos sistemas no inerciales: las leyes de Newton

arrojan resultados que no se corresponden con la realidad. Pero la aparición

de esas fuerzas de origen desconocido nos ponen decisivamente sobre la pista de

que nos encontramos en plena aceleración, es un signo evidente y constatable.

Así como entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme no

hay una distinción determinante, la aceleración aparece con un signo

distintivo que se revela en cualquier experimento. Esta es la grieta que utilizará

Newton para defender su noción de espacio absoluto, tal y como veremos

en el siguiente punto.

Todo movimiento que no sea en línea recta está,

por definición, acelerado. Un cuerpo que tenga este movimiento no será

un sistema de referencias adecuado, porque en su interior se generarán

aceleraciones -aunque en algunos casos despreciables e irrelevantes- de las que

no podremos dar razón alguna y distorsionarán la trayectoria. Es

lo que ocurre cuando utilizamos la Tierra como sistema de referencia: aunque no

nos percatemos de ello, su movimiento de rotación y traslación modifica

casi imperceptiblemente la trayectoria de los cuerpos, tal y como queda probado

por el péndulo de Foucault.

¿Sería posible considerar

la existencia de algún sistema de referencias privilegiado, a partir del

cual se pueda dar razón de cualquier aceleración que se produzca

dentro de él y sin que tengamos que postular la existencia de fuerzas ficticias?

Aunque a la práctica se usan referentes físicos (la Tierra, el Sol

o las estrellas por ejemplo), para Newton solo hay una entidad que no presente

problemas: el espacio absoluto.

1.3 El experimento del balde de

agua

Podríamos suponer que el movimiento es siempre relativo a

los cuerpos físicos que nos rodean y entonces la velocidad y la aceleración

de un cuerpo solo existirían relativamente. En cambio, si viéramos

el efecto de fuerzas y aceleraciones desligados de cualquier sistema de referencias

físico, tendríamos que considerar que el movimiento no es relativo,

sino absoluto. Esta fue precisamente la intención de Newton al proponer

el experimento del balde de agua.

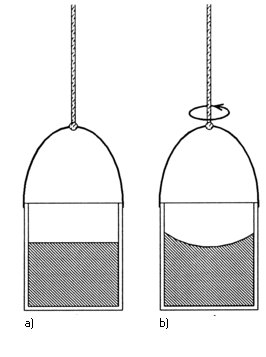

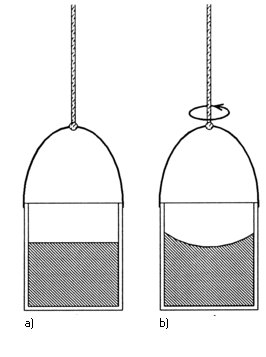

| Figura

2

a)Posición inicial (y final) del experimento del balde de agua, en

el que tanto el balde como el agua están detenidos y la superficie del

agua es plana.

b)El movimiento del balde arrastra consigo al agua, y su superficie

se torna cóncava.

(imagen modificada de http://www.peterallport.com/fig11.htm)

|

Partimos de un balde lleno de agua y colgado de una

cuerda (fig. 2). Al principio el cubo está en reposo y la superficie del

agua es plana. Hacemos rotar el balde, pero el agua tarda unos instantes en participar

de ese movimiento. Esto significa que durante un lapso de tiempo el agua está

acelerada respecto de las paredes del balde (y la superficie sigue siendo plana),

pero llega un momento en el que se mueve al mismo ritmo que el agua. En este punto

el agua está en reposo respecto del balde, pero con una diferencia: su

superficie ya no es plana, sino que es cóncava. El experimento termina

a la inversa de cómo empezó. Detenemos el balde, pero el agua mantendrá

por unos momentos su giro rotatorio (por lo que estará acelerado respecto

del balde) y su superficie seguirá siendo cóncava, hasta que llegará

un punto en el que todo volverá a encontrarse en reposo.

El elemento

clave para entender el experimento es la superficie del agua. Si repasamos con

atención cada parte del experimento, la conclusión a la que llegaremos

es que la forma de la superficie del agua es independiente del movimiento relativo

del agua respecto del balde y, al ser un signo evidente de que actúan fuerzas,

hemos de concluir que hay aceleraciones absolutas. Si la aceleración no

está en función de ningún cuerpo físico, es necesario

que exista un espacio absoluto en relación con el cual se produzca dicha

aceleración.

El gran problema es que Newton solo demuestra la existencia

de los movimientos acelerados respecto el espacio absoluto, pero en ese caso los

cuerpos con movimiento uniforme también tienen una velocidad respecto al

espacio absoluto. Pero entre movimiento y reposo no hay distinción racional,

lo que significa que dependiendo del sistema de referencia escogido o concluimos

que estamos en reposo o que nos movemos uniformemente. Siempre será respecto

a un sistema de coordenadas dado, pero será en cierto modo convencional.

En cambio, los movimientos acelerados lo son siempre y respecto a cualquier sistema

inercial. Podemos afirmar que son movimientos no relativos, sino absolutos, por

lo que podemos constatar que hay una disimetría entre velocidad y aceleración.

Así como el principio de inercia nos convence de que el movimiento es relativo,

con el experimento del balde tenemos que asumir que es absoluto. ¿No será

esta paradoja un síntoma de que la física clásica no es consistente?

En todo caso, es un síntoma de que esta cuestión no tiene solución

desde el punto de vista de la física clásica, aunque como veremos

en el siguiente punto, la obcecación de Newton por introducir en su sistema

el espacio absoluto podría tener razones teológicas.

2.

El sensorio divino

Newton no se conformó con postular el

espacio infinito, sino que lo denominó sensorio divino, con el objetivo

principal de dar una explicación a la omnipresencia divina. Omnipresencia

significa que Dios puede actuar en cualquier parte y momento, y la acción

parece exigir también la presencia (¿cómo si no podría

actuar sin estar presente?) La omnipresencia divina es una idea que ya se encontraba

en los salmos y fue desarrollándose a través de tradiciones cabalísticas

y del Talmud hasta llegar al s. XVII. Fueron numerosos los transmisores de esos

conocimientos tal y como refleja el libro de Max Jammer Concepts of space, y Newton

recibió sin duda esta influencia. ¿Pero cómo hacer comprensible

esta exigencia teológica? ¿Cómo conjugar este atributo con

un modelo del universo? Si identificamos el espacio con un sensorio de Dios garantizamos

que su capacidad de acción se extienda por todo el universo. Pero esto

exige que definamos una nueva sustancia, el espacio.

2.1 Una sustancia

extensa e inmaterial

En la visión del mundo de Newton hay Dios,

espacio y cosas. El espacio hace de intermediario, por lo que no puede ser un

elemento material (más bien las cosas se hallan en el espacio), pero al

mismo tiempo no puede identificarse con la sustancia espiritual porque ha de tener

extensión (puede medirse). Pero ¿puede una substancia espiritual

ser extensa? Aunque Newton no explora esta cuestión el filósofo

Henry More (fig. 3),

| Figura

3

Henry More

|

con anterioridad, había polemizado

con Descartes defendiendo este punto de vista. Para More -que estaba muy influenciado

por la Cábala- la existencia se identifica con la extensión, por

lo que no acepta la radical distinción cartesiana entre materia y espíritu.

Si hacemos de la extensión el atributo de la materia impedimos que otras

realidades, aunque no sean materiales, existan y ocupen un lugar en el universo.

En su lugar, More propone que la materia se defina por su tangibilidad, dureza,

impenetrabilidad, mientras que el espíritu, en lugar de identificarse con

el pensamiento, se definirá por ser actividad espontánea. El espíritu

se manifiesta en todos aquellos procesos donde se percibe un movimiento no atribuible

al más estricto mecanicismo, lo que le conduce a observar en la naturaleza

numerosas muestras de ese mundo espiritual. Al distinguir entre materia y extensión,

lo que pretende More, según Koyré, es:

"[E]vitar la geometrización

cartesiana del ser, manteniendo la vieja distinción entre el espacio y

las cosas que están en el espacio, las cuales se mueven en el espacio y

no solo relativamente unas a otras, y ocupan un espacio en virtud de una cualidad

propia y espacial o fuerza -impenetrabilidad- mediante la cual se resisten unas

a otras y se excluyen mutuamente de sus "lugares"". (Alexandre

Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito. Siglo XXI editores (México,

1998))

No podemos dudar de la existencia del espacio porque es medible y,

como asegura Jammer, "as there are no accidents without substance, measurability

as an accident demostrates the substantiality of space". También se

caracteriza por ser penetrable e inmóvil (en oposición a la materia).

More defiende la divinidad del espacio enumerando veinte atributos que pueden

aplicarse tanto a Dios como al espacio: "Uno, Simple, Inmóvil, Eterno,

Completo, Independiente, Existente en sí mismo, Subsistente por sí

mismo [...] Incomprensible, Omnipresente, Incorpóreo..." El espacio,

al no ser material, no tiene partes, por lo que puede ser calificado como uno

y, también, como simple. Si aceptamos que es infinito, tendremos que aceptar

también que es inmóvil. Y de todo lo anterior se sigue que es eterno.

La eternidad y la infinitud del espacio casi exigen que lo identifiquemos con

Dios. Esto demuestra que la unión del espacio y Dios no fue una aportación

original de Newton y que debió conocer la obra de More, aunque no lo cite

explícitamente.

2.2 Un problema de interpretación

En las cuestiones 28 y 31 de su Óptica Newton establece la definición

de espacio como sensorio divino:

"[Dios] ve íntimamente las

cosas mismas en el espacio infinito, como si fuera en su sensorio"

(Newton,

Óptica, cuestión 28)

"[Dios] es mucho más capaz

de mover con su voluntad los cuerpos que se hallan en su sensorio uniforme e ilimitado"

(Newton, Óptica, cuestión 31)

En ambas citas intervienen tres

elementos: los objetos materiales, Dios y el espacio como intermediario. Una lectura

posible de estos textos fue la proporcionada por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).

Según este filósofo (fig. 4),

| Figura

4

Leibniz

|

el espacio y el tiempo permitirían

a Dios estar en contacto con su creación, del mismo modo que la vista y

el oído nos permiten conocer el mundo. Pero si esta interpretación

es cierta, significaría que Dios no puede contactar directamente con el

universo, con lo que peligra la idea de omnipotencia divina (lo que según

el parecer de Leibniz podría acabar conduciendo al ateísmo).

El teólogo Samuel Clarke (1675-1729) respondió a las críticas

de Leibniz afirmando que este había interpretado la expresión sensorium

Dei de forma errónea como "el órgano de la sensación",

mientras que debía haberse entendido como el "lugar" de la sensación.

¿Qué significa esto? En el ser humano los órganos son la

causa de las representaciones mentales, pero es en la mente donde somos conscientes

de las representaciones y de la información aportada por los sentidos.

Clarke asegura que, para Newton, espacio y tiempo no son órganos, no son

un medio de percepción, sino el lugar donde Dios es "consciente"

del universo. Dios sería consciente del universo del mismo modo que en

nuestra mente somos conscientes de las percepciones. En una película de

Woody Allen el protagonista se refiere a un amigo suyo, que considera que nada

es real en absoluto y que todo existe en el sueño de un perro. El universo

newtoniano, del mismo modo, existiría en la mente divina, con la diferencia

de que Newton no espiritualizaría la realidad. La materia existe en el

espacio, que es el lugar donde Dios capta su creación.

| Samuel

Clarke |

A pesar de las diferencias, ambos pensadores

basan su interpretación en la teoría representacional de la percepción.

Según esta teoría, no captamos la realidad en sí misma, sino

la idea que se forma en nuestra mente de las cosas a partir de los datos que nos

transmiten los sentidos. Como hemos visto, la interpretación de Leibniz

hace del espacio newtoniano el órgano sensitivo que permite a Dios hacerse

una idea del mundo (lo que resulta para Leibniz manifiestamente absurdo), mientras

que Clarke convierte al mundo en un equivalente a ideas que son captadas por Dios.

Ambas interpretaciones son defendibles a partir de los textos citados de Newton

aunque, sea cual sea la interpretación que escojamos, nos encontraremos

con el mismo problema: el de la comunicación de las sustancias.

2.3

La comunicación de las sustancias

Para Leibniz, solo podemos

admitir la existencia del espacio identificándolo con el sensorio divino,

si antes hemos respondido a la cuestión de cómo dos cosas totalmente

heterogéneas pueden llegar a comunicarse. Si pensamos que el sensorio es

el "órgano" de la sensación, tendremos que explicar cómo

se produce la influencia de la materia en un ente espiritual como Dios. Por el

contrario, si pensamos que es el "lugar de la sensación", tan

solo hemos trasladado el problema de sitio, sin haberlo solucionado.

Leibniz

acusa a Newton de no plantearse este problema y de creer de que la afirmación

de la presencia divina era ya la solución. Pero si aceptamos la espiritualización

del espacio nos encontraremos con esta barrera infranqueable. Leibniz remacha

esta cuestión afirmando: "Es necesaria otra cosa más que la

sola presencia para que una cosa represente aquello que ocurre en otra. Hace falta

para eso alguna comunicación explicable, algún tipo de influencia".

En Newton no se da esta explicación y, además, Leibniz desea dejar

bien claro que espacio y tiempo son términos que dependen del mundo, por

lo que si los conectamos con Dios, estamos mundanizando a Dios (lo que podría

conducir a la acusación de herejía).

La física es estéril

para decidir sobre la cuestión del espacio absoluto, mientras que el Newton

teólogo se encuentra con problemas filosóficos que es incapaz de

superar. Pero ¿existía alguna alternativa a la opción newtoniana?

Leibniz, su principal crítico, desarrolló una concepción

del espacio totalmente diferente, basándose en la idea de relación.

(Endnotes)

1 La tendencia a saltar de la física

a la teología no es solo propia de épocas carentes de un claro criterio

de demarcación científico. Al contrario, a lo largo del siglo XX

hemos tenido ocasión de oír hablar de Dios a numerosos físicos.

Stephen Hawking, por ejemplo, no duda en afirmar, en las últimas líneas

de Historia del tiempo, que "si descubrimos una teoría completa [...]

sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces

conoceríamos el pensamiento de Dios".

2 Albert Einstein, Sobre

la teoría de la relatividad especial y general, Alianza Editorial (Madrid,

2000)

3 Si dejamos caer una piedra desde un tren que se mueve con una velocidad

constante, un observador situado en el suelo apreciará que la piedra describe

una trayectoria parabólica (debido a la suma de una componente vertical

causada por la gravedad y una componente horizontal que se imprime en él

debido al movimiento del propio tren); el observador situado en el tren, en cambio,

verá que la piedra cae verticalmente y con una trayectoria perpendicular

al suelo horizontal porque la componente horizontal se anula al pertenecer también

al sistema de referencias.

4 Woody Allen, Shadows and fog (1982)

Bibliografía

Alexander, H. G. (ed) The Leibniz-Clarke

correspondence, Manchester University Press (Manchester, 1998) En las citas

de este artículo hemos utilizado la traducción castellana: Eloy

Rada (ed.) La polémica Leibniz-Clarke, Taurus (1980, Madrid)

Capek, Milik (ed.) The concepts of space and time. Their structure and

their development. Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. XXII

Dordrecht/Boston: Reidel, 1976

Jammer, Max, Concepts of Space: the

history of theories of Space in Physics Dover publications (New York, 1993)

Koyré, Alexandre, Del mundo cerrado al universo infinito,

siglo XXI editores (México, 1998)

Nagel, Ernest, La estructura

de la ciencia, Paidós (Barcelona, 1991)

Newton, Isaac, Principios

matemáticos de filosofía natural, Alianza Editorial (Madrid,

1998)

Vailati, Ezio, Leibniz and Clarke - A study of their correspondence,

Oxford University Press (New York, 1997)

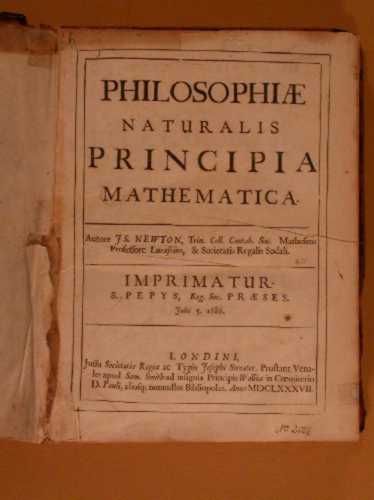

| Isasc

Newton.- PHilosofiae Naturalis Principia Matematica, 1687, London |